牛兆濂三访白遇道

2025-03-25 10:49:32 来源:三秦文化研究会

文/马琦

民国初年,寓居陕西的四川双流人张骥撰写的《关学宗传》,收录了自宋代张载以迄清末刘古愚等在内的240余位关学学人的传记史料。他在序言中指出“高陵白悟斋、蓝田牛梦周,恪守西麓之传,皆关学之晨星硕果”,由此可见,实际上张骥在当时已经将白遇道、牛兆濂视为清末关学清麓一派最后的两位大儒。牛兆濂文集中提及有三次北行至高陵访白遇道先生,三次相访前后均隔十年,颇有十年之会的味道。但牛兆濂所记文字简单,一语带过,二人生平交往对于地方历史和关学研究颇有意义,余遂结合文集及时人手札等资料予以钩沉补缀,以飨读者。

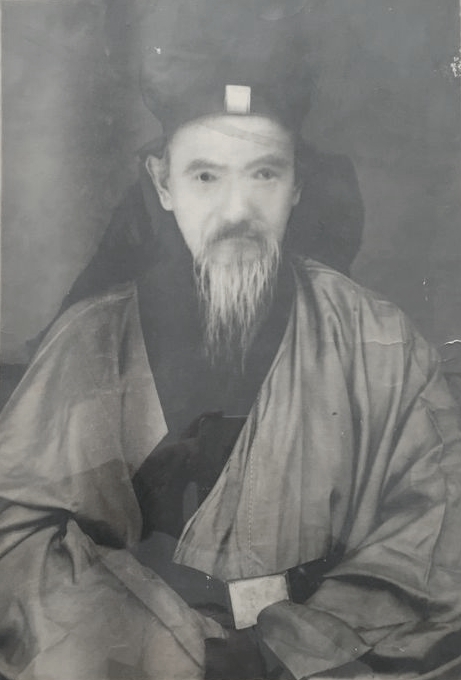

牛兆濂画像

一访谒悟斋先生

牛兆濂给蓝田三里镇人毕士衡的书信中述及:“我廿一日自马额过高陵,谒悟斋先生。次早与敬修分路,令其至省一行,我午后至清麓。”此信未落具体年月,但从其信中所述“鲁斋事尚未妥贴”可约略推知为1904年。

鲁斋即鲁斋书院,旧址在西安东关长乐坊,元延祐二年(1315年)创建,因祀许衡,衡字鲁斋,而得名鲁斋书院。至清光绪七年(1881年)重修,延贺瑞麟主讲席,聚徒授课,关学之风丕振。牛兆濂于1904年主讲鲁斋书院,他所言及的“鲁斋事尚未妥贴”,应指咸宁县欲将鲁斋书院改为新式学堂,开讲新学一事。牛兆濂对此颇有意见,致信黄嗣东、寇立如、陕西省教育会,寻求支持。

此时白遇道在甘肃甘凉道任内,其子白忠善去世,他需亲自料理而返回高陵。牛兆濂由蓝田经临潼马额,取道高陵,他的目的地是三原正谊书院,或许是自彭衙之荐后,二人就未再晤面,想念这位曾经提携自己的恩师;或许是听闻师弟骤然去世,专程去吊唁并安慰恩师。不论何种,牛兆濂应该都是带着暖意的。

一个年届古稀,仍在官场奔波忙碌,又遭丧子之痛;一个正直壮年,声名鹊起,为捍卫正学而奔走,却逢末世,与潮流所违。二人相见必然有诉不完的衷肠。白遇道看着眼前这个曾经在关中书院求学的学生,38岁已名满关中,再想起自己新逝的34岁的儿子,是何等感慨。倘若儿子尚在,想必三人可以月下对酌,讨论时事,唱和吟咏吧。此时的白遇道和牛兆濂,两人是师徒,更像一对父子,或许一宿无眠,对烛长谈,相慰相勉。牛兆濂在书信中于细节未着一字,想是伤心事太多,不忍书之为外人道也。恰恰也是这个未着一字,给后人留下了太多的遐想。

再访冒雪求教

牛兆濂在1913年讲学于三原正谊书院,慕名来学者与日剧增。期间亲赴高陵,向白遇道求教,据牛兆濂自述:“癸丑岁(1913年2月6日至1914年1月25日),濂冒雪求教,则训以括囊务实,以复社、东林为鉴戒,则先生之蠖曲龙蟠,闇然自处,可想见矣。”

巧合的是,白遇道在1915年农历六月给甘肃秦安人安维峻的信中记述了此事。此信主要谈讲学,提到曾给牛兆濂书写箴言“既学之实,谢讲之名。东林复社,鉴车前明”,并说“该孝廉甚以为然”。

从牛兆濂和白遇道两人的记述来看,当时他们探讨的主要是“讲学”之事,具体细节无法得知,但从白遇道给安维峻书信中,能了解白遇道当时的观点:

讲学很重要。他说“窃谓学之在天下,如日月经天,江河行地,未尝一日废。其于人也,如布帛椒菽,不可一日离”“当此海波狂翻之际,天理民彝,泯乱将尽,不有一二正人君子,阐明圣学,大力搘拄,窃恐晦盲沈痼,无有既极矣”。

讲学不能为流俗所扰。例举了明人王守仁因讲学备受诋毁的故事。“守仁尝谓胡世宁少讲学。世宁曰某恨公多讲学。二人皆一时君子,而意见如此。少之,云者惜之焉。多之,云者非之也。……公道自在”。王守仁的气节、勋业、文章,当时无二,却因讲学而备受谗言责难,甚至有人因嫉恨其讲学而造谣说他最初与朱宸濠相通而最后却怀有二心,但这些污言秽语“皆宵人伎刻之私,好议论而不愿成人之美者也”。王守仁死后,万历十二年,与陈献章、胡居仁一起从祭孔庙,诋毁之言才逐渐消除,可见公道自在人心。

讲学应躬行实践,不能为虚名所累,刚开始最好不要树讲学之帜。他说“陇上如吴柳堂、任士言、王济猷三先生,皆泰山北斗也,未谗讲学之名,而言坊行表,实足干城吾道而矜式乡国者”。并认为安维峻归里后,著书立说,“近闻乡里化之,门成邹鲁,岂非力学之明效大验欤,而初不树讲学之帜亦高矣哉”。

白遇道在给安维峻的信中,对安维峻和牛兆濂在关陇正学危亡之际坚持讲学给予很高评价和期望,“得我公洎牛孝廉之暗室潜修,躬行实践,关陇正学一脉有所维系,或者圣道复明,天心有悔过之一日”。

三访拜谒恩师

《蓝川文钞续》卷四《长安于君屏侯圹记》:“君以甲子上元后从予涉渭,拜白悟斋先师。明日赴清麓,谒山东孙灵泉同学,流连数日而返,至鲁斋书院。”甲子上元后,即1924年正月十五后。

于宗藩,字屏侯,长安县麋鹿村人,为牛兆濂弟子。于宗藩亡故后,牛兆濂为其撰墓圹记,回忆了1924年正月十五后,两人去高陵拜见白遇道的情形,此时距白遇道去世已近十年,所以圹文中称悟斋先师。

1924年,白遇道先生已至米寿,住在高陵盐店巷白家大院中。家中除了续妻和幼女之外,他还于1919年夏六月从族中过继了一个重孙,“予亡儿立后”,小字阿宝,派名传心。牛兆濂与于宗藩去拜见白遇道时,那个过继的重孙白传心已经快七岁了。或许白遇道早已走出了丧子之痛的折磨,白家大院也有了黄发垂髫怡然自乐的温馨画面。

白遇道曾入翰林院,任编修,善写楷书,大小字皆能。牛兆濂在《温水洗目》的记载,“悟斋师每旦以温水洗目,至老不衰,宜其寿登耄期,犹能察秋毫于灯下也”。想必是在此行中所见。

编辑/齐悦

原载《三秦文化研究》2024.03期

编辑: 王璐

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870