我的父亲刘志丹

2025-02-27 11:15:51 来源:三秦文化研究会

口述:刘力贞 整理:孙佳音

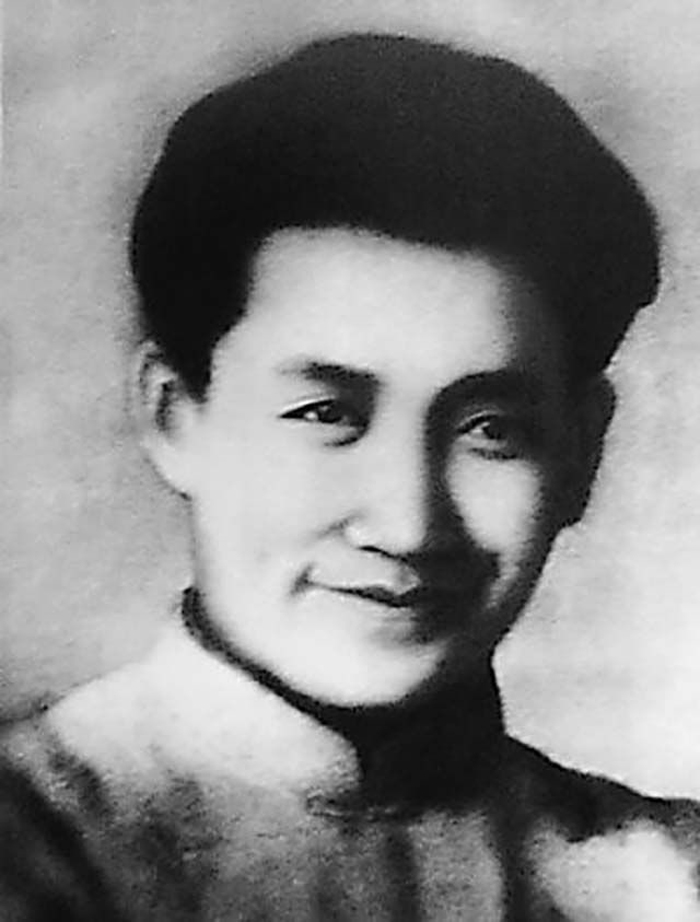

刘志丹

我的父亲刘志丹是西北红军和西北革命根据地的主要创始人之一。在父亲的带领下,这个土地革命战争时期全国仅存完整的革命根据地,最终成为红军三大主力长征的落脚点。在陕北人民心中,父亲是一位英雄,他也曾被毛泽东主席誉为“群众领袖、人民英雄”。

1936年4月下旬的一天,重病中的母亲听到父亲在东征前线阵亡的消息,立刻昏厥过去。组织上见她如此悲痛,没有让她与父亲的遗体告别,只是在下葬那天,让人用担架把她抬到墓地。当母亲看到要下葬的棺木时,撕肝裂肺般痛哭,扑过去要与父亲同去,在场的人无不泪如泉涌。当时我6岁,这场面令人心碎,终生难忘。

母亲性子刚强,心胸开阔。过后她说:“人生在世,谁无一死。你父亲为革命牺牲,就是死得其所。”

乡间少年走向革命

家乡的人都说,刘志丹是个不知有家的人。但我知道,父亲“不知有家”,是因为心中装着大家。

1921年,年仅19岁、尚在永宁山高小读书的父亲成亲了,母亲小他两岁。在陕北,刘家算得上是望族。对于嫁给父亲,母亲喜忧参半:高兴的是她嫁了个有学问、知书达礼的丈夫,忧的是怕父亲嫌弃她不识字。然而父亲却说:“文化是学来的,只要你肯学,我教你。”

结婚后,父亲为母亲起了个大名。他自己出生于农历8月14日,取名刘景贵,于是给母亲取名“同桂荣”,并教她名字的写法。“刘景贵、同桂荣”,这就是母亲最先学会的六个字。

一年后,父亲考上了榆林中学,要离开家出门求学。临走前,母亲为父亲凑足了盘缠和学费,并送他上路。3年中学生涯,父亲变了,变得忘了小家,而一心想着如何拯救“大家”;此时的母亲,守在家里等着丈夫,照顾年迈的老人。1925年秋,父亲被党组织选派去黄埔陆军军官学校学习。

武装革命建立根据地

父亲进入黄埔军校第四期,先在步兵科第一团第二连学习,不久转入炮兵科。在那里,他结识了周恩来、恽代英、肖楚女、王懋廷等一批共产党人。

1928年初,国民党第八方面军新编第三旅准备在陕西发动起义,父亲积极响应。5月10日,唐澍与父亲率领许权中大部奔赴华县高塘镇准备起义,一时间,整个渭华平原,打土豪、分财物,革命运动搞得热火朝天。然而,持续一个月的起义还是失败了,唐澍壮烈牺牲,队伍损失惨重。

1928年的一天,根据组织上的安排,父亲重新回到阔别两年多的故乡。看到丈夫衣衫褴褛、消瘦又显得疲惫,还长了一身疥,母亲心疼不已。但没过多久,父亲又开始“活动”了。1929年春,他与曹力如、王子宜一起创建了保安县第一个党支部,并利用合法手段夺了县民团的权力。父亲与曹力如分别担任正副团总,把这支敌人的武装改造成人民的队伍,在陕西、甘肃交界处打击地方恶势力,创建革命根据地。

父亲深得当地老百姓的拥护和爱戴,保安城传唱着好多首有关父亲的信天游。“瓦子川,大梢山,刘志丹练兵石峁湾,人欢马啸惊天地,大兵练好千千万。穷人听了心喜欢,地主老财吓破胆,穷人跟上刘志丹,要把世事颠倒颠。”

“男扮女装”度过深冬

1929年冬天,我降生时父亲正在家中,他兴奋地向母亲说:“咱们有孩子了。”母亲故意说:“高兴啥,不过是个女子。”父亲反驳说:“男女都一样的。”他为我取名力真,并告诉母亲真是真诚、质朴的意思,还教母亲我的名字怎么写。多年后,母亲才把我的名字改成了“力贞”。

之后四年,我对父亲的印象并不清晰,直至1934年那次“抄家”。当时,父亲已经创建了南梁革命根据地,恢复了红26军番号,对国民党形成了严重威胁。1934年春节刚过,国民党便派大军围剿红军根据地,同时派民团抄红军家,并重金悬赏捉拿我家老少,还说对收留我家的人格杀勿论。

幸而家里人早有准备,逃入山林,敌人扑了一个空,气急败坏,烧了我家房和窑的门窗,挖坑掘地,又扬了我家祖坟。

一家人开始逃命。母亲带着不满5岁的我藏了起来。有一次,我们母女俩藏在袁家沟斜对面一条拐沟的山水洞里,足足躲了8天。白天我们藏在山水洞里,傍晚才敢出到洞外,稍微舒展腿脚。每天晚上都听见山谷间狼嚎猫头鹰叫,阴森恐怖,我非常害怕。

后来,苏维埃主席习仲勋叔叔派人把我们全家陆续接到南梁根据地。我们终于和父亲团聚了,并且相处了长达两年时间。

我还记得父亲的一件“趣事”。1934年冬天,陕北寒冷,细心的母亲找来一些布绺绺,七拼八凑地给父亲做了一件棉袄。可过了几天,父亲却又穿着单衣从战场上回来,棉袄不见了。我母亲一再追问,才知道有个小战士掉河里,棉袄湿了。父亲见状将自己的脱下来给小战士穿上。母亲没有棉花和布再做一件新棉袄,父亲只好将母亲的一件大棉袄穿上,战友们戏称他“男扮女装”。

顾全大局自动“投案”

1935年2月,西北革命根据地发展迅猛,西北红军相继解放了安定、延长、延川、安塞、靖边、保安六座县城,苏区范围扩大到北起长城,南至淳化、耀县,西接甘肃环县,东临黄河的广大地区,正规军发展到4000多人,游击队十支。然而,正当人民革命轰轰烈烈的时候,苏区开始推行王明的“左”倾冒险主义。

一天,父亲被调开执行一项任务。他骑马路过安塞真武洞时,碰到一位通信员,身上带着一封写给红十五军团领导的信。信中有一份是即将逮捕的干部名单,上面有父亲的名字。为了不使党分裂,不给敌人可乘之机,父亲决定舍身顾全大局。他看过之后,把信重新封好交给通信员,让他送到军团部,自己回身去保卫局报到。

父亲和其他的“右派”分子被关在瓦窑堡的窑洞里。我和母亲曾想方设法去看望他,但牢房的窗户全被封了起来,我不住地喊“爸爸”,传回来的只有阵阵咳嗽声。

满园梨花都在哀泣

1936年1月25日,毛泽东、周恩来、彭德怀、刘志丹等20位将领发表《红军为愿意同东北军联合抗日致东北军全体将士书》,并组织中国人民红军抗日先锋军渡河东征。父亲被任命为红军东征北路军总指挥兼28军军长。

临行前几夜,父亲与母亲夜夜长谈,父亲说:“这次上前线,是再次去为我的信念而奋斗,又一次表白我对国家、对人民、对党的忠诚。这一去可能时间很长,战斗也一定很残酷的。过去,我对你和孩子关心得不够,你要谅解。”临行前夜,他抱起6岁的我亲了亲说:“你是爸爸的好女儿。”这温柔而用力的一抱,久久地印刻在我的记忆中。

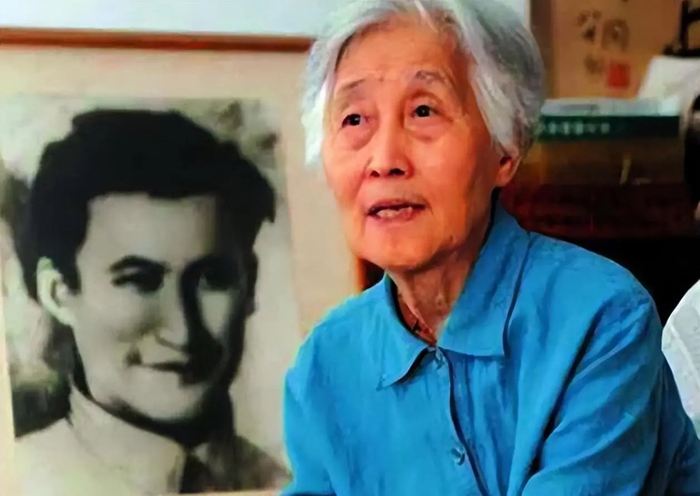

刘志丹唯一的女儿刘力贞回忆自己的父亲

第二天早上吃过饭,母亲正要锁门出去送别父亲,杨森叔叔来了,他与父亲并肩战斗多年,在“肃反”中又与父亲一块儿坐过牢。那时他也要上前线,前来与母亲告别。母亲不好立刻出门,就陪他说了几句话。等杨森叔叔走了,我们去送行时,父亲已带队出发。母亲呆呆地站在空荡荡的操场上。当时我们不知道,我们错过了与父亲见最后一面的机会。

父亲东征指挥的部队,是从四个县集中起来的游击队,实际仅一千多人。可由于战士英勇,父亲对环境熟悉,打仗神出鬼没,从清涧到神府,部队节节胜利,使神府根据地与陕北根据地连成一片。

1936年3月31日,父亲率领红28军强渡黄河,又接连打了几个胜仗,牵制了敌军,使南线我军顺利前进。4月14日,父亲在前线不幸中弹牺牲。

我永远记得1936年4月24日,那个梨花盛开的日子,瓦窑堡南门外的山坡上,红军部队两三千人参加了父亲的葬礼。那天,满园子的梨花开着,洁白一片,好像在替父亲戴孝。

父亲去世后一个多月——1936年6月,中央决定将父亲的出生地——保安县改名为志丹县。不久,我们母女随中央离开瓦窑堡到志丹县。临行前,母亲买了一些纸烟到父亲墓前祭奠,她一边烧纸烟,一边哭着说:“老刘你放心,我会抚养孩子成人,继承你的遗志,像你一样做个诚实的共产党员。”

编辑/游铭

原载《三秦文化研究》2024.03期

编辑: 王璐

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870