旬阳血脉中的秦风楚韵

2025-02-28 10:38:43 来源:三秦文化研究会

文/潘全耀

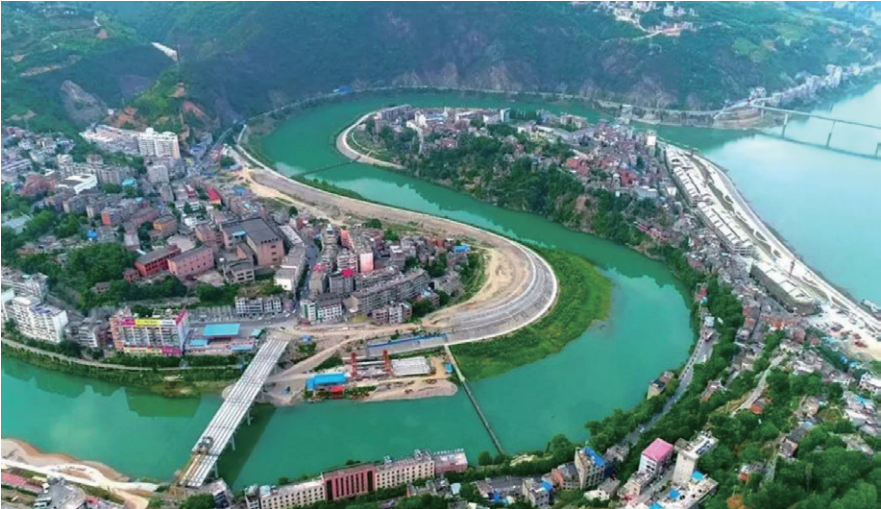

旬阳地处陕西东南部,是典型的南北过渡气候,北有秦岭,南在汉水,旬阳人在介绍全市概况时,常常会说“旬阳地处秦头楚尾,”在介绍人文特点时,善用“秦风楚韵”来形容,为什么要这样说呢?

在东周后期,天下大乱,诸侯国之间相互攻伐兼并,最后留下齐楚燕韩赵魏秦七国,称为战国七雄,旬阳地处秦头楚尾,说的就是那个时候。我们从战国时期的地图可以看出,秦国以关中为中心,楚国以湖北为中心,旬阳夹在秦与楚之间,这样一来,旬阳成了秦楚的边塞,也是反复争夺的军事要地。比如旬阳铜钱关那个地方,有一段楚长城,是楚人修的,中间有一个门,一边驻扎楚军,一边驻扎秦军,今天你打过来,明天我打过去,现在的学者们形容这个地方,喜欢用“朝秦暮楚”这个词。意思是,早上是秦国,晚上是楚国。铜钱关自古秦楚就通婚,形成一个有趣的现象,嫁的时候是一个国家,对方一收复失地,所嫁的地方就是外国了,要见女儿或回娘家,就得出国。

由于旬阳被秦楚反复争夺,极不稳定,左右摇摆,也就是说换主子很方便。有时候被秦统治,有时候被楚统治,被秦统治时,与楚的来住就少了,语言习俗就以秦为主;被楚统治时,与秦的交流就少了,语言风俗就以楚为主。所以,旬阳人的骨子里,始终流淌着秦楚两地的人文血脉,有秦风,也有楚韵。

那么,到底是秦风多于楚韵?还是楚韵大于秦风?根据我查阅文史资料,反复推算,在战国时期,旬阳归秦统治67年,归楚统治323年,从这个数字来看,楚韵远远大于秦风。

为什么会楚韵大于秦风呢?最主要的原因是受秦岭大山的阻隔,交通不便,秦即使占领了旬阳,也很难守得住。而汉水把楚与旬阳紧紧地联系在一起。也就是说,是秦岭和汉水决定了旬阳人血脉中的文化特点。

秦岭是中国的龙脉,也是中国南北的分界线,秦岭以北,包括关中是北方,秦岭以南是南方,旬阳地处南北过渡地带,是北方的南,是南方的北,所以旬阳的气候不冷不热,旬阳的上空飘过南方的云,也刮过北方的风,旬阳生长南方果树,也生长北方果树,但都不正宗,旬阳的口音不硬不软,有关中的硬,也有湖北的软,但旬阳人说话没关中人霸气,关中方言的霸气,来自于十三朝古都的底气,每个字发音都往四声上靠,就是诗词上的仄,旬阳的主流官腔虽与关中相似,但每个字都往一声靠,是诗词中的平,显得底气不足,造成底气不足的原因是什么呢?

因为,对秦国和楚国来说,旬阳始终是边缘地带。旬阳虽在秦的头部,但古代陆地交通不发达,与秦来往交流少,比如旬阳今天段家河镇的北庵村人,他们要进城就上安康,很少到旬阳城区,因为离旬阳城区远,联系就少,他们说话把说也叫“否”,有明显的安康味。旬阳虽在楚的尾部,但有汉水连通,古代水路交通发达,旬阳与楚自然联系紧密,文化习俗交流渗透就更频繁,更方便,影响也更深。所以,旬阳人的文化血脉里楚元素多于秦元素。

在蜀河、仙河一带流传一个故事非常有趣,说一个同学向老师告状:“客打客,客骂客,客还要对客说客有理。”翻译过来就是:他打我,他骂我,他还要对你说他有理。在这里,把“你我他”用一个“客”字来表达,这个“客”字的使用与方言结合在一起,就是典型的楚韵。

与之相反,四川那么大,为什么人家的方言变化很小?李白在《蜀道难》中说:“尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟,蜀道难,难于上青天。”想到蜀国去太难了,一般人去不了,猿猱欲渡愁攀援,连猿猴也爬不过去。交通险恶,使得古蜀国与外界交流非常少,这说明交通越不方便,方言变化越小,且能保持长久。

再拿戏剧、民歌来说,关中最有名的是秦腔,而旬阳人不会唱秦腔,也不喜欢秦腔,旬阳的孝歌与民歌都与湖北融合的比较紧密,与关中、陕北则格格不入。陕北民歌张嘴就是哥哥、妹妹,“哥哥你走西口,妹妹我实难留”;而旬阳民歌则不提哥哥、妹妹,巧妙地用郎和姐、小奴家来替代,比如,“姐在后院摘黄瓜,郎在外面打土巴,小奴家给你把门开”等等,这些表达方式与楚国民歌完全相同。直到现在,旬阳的楚韵、楚味还一代代流淌在血脉里。可见,地理环境对一个地方的人文风俗影响有多大。

编辑/沐琳

原载于《三秦文化研究》2024.03期

编辑: 王璐

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870