王鼎:舍身达仁一“纯臣”

2025-03-27 10:48:48 来源:三秦文化研究会

文/刘省平

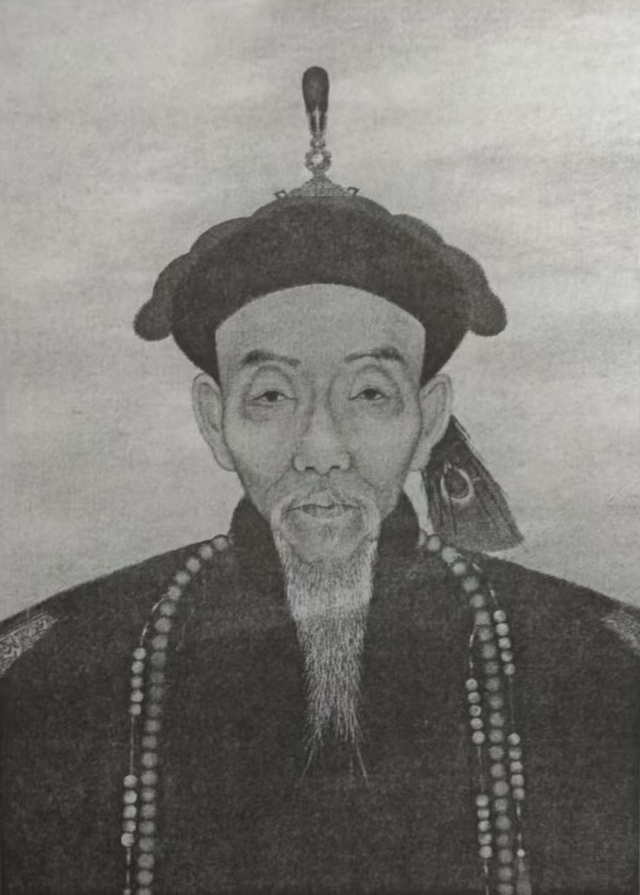

王鼎

王鼎(1768~1842),字定九,号省厓,谥文恪,陕西省蒲城县人。生于清乾隆三十三年(1768),卒于道光二十二年四月(1842年6月8日),终年七十五岁。他少时家贫,常衣食不济,却能发奋读书自小力学,尚气节,为嘉庆元年(1796)二甲第三名进士,曾历任翰林院庶吉士,编修,侍讲学士,侍读学士,礼、户、吏、工、刑等部侍郎,户部尚书,河南巡抚,直隶总督,军机大臣兼东阁大学士。曾改革河务、盐政、平反冤狱,颇有政绩,为嘉庆、道光两朝重臣。其深受宋明理学,特别是张载关学的影响,著有《重订朱子近思录》。

王鼎祖籍山西太原。太原王氏原本就是晋阳望族,历代名人荟萃。其迁蒲的始祖王信,字好古,号外翰,“领乡荐,除宜君教谕。宋南渡,因乱,家于蒲尚义里西街”。(《王氏族谱·王氏世系图》)从王信传至王鼎为十八世。王鼎的高祖王炳是其家族第一个进士。其曾祖王垣是举人。其祖父王梦祖为贡生。其父王镇淮为太学生。王鼎19岁补诸生,乾隆五十七年(1792)中举。两次会试失败后,第三次进京赶考方中进士,列二甲第三名。

嘉庆十七年(1812)十二月,王鼎被任命为提督江西学政,在他抵达南昌后奏报“臣惟有恪守圣谕,矢慎矢公,厘正文风,以期仰报高厚鸿兹于万一”,力图勤勉发奋,期望有所作为之情跃然于字里行间。而他的确以实力任事,上任之后整顿学校及考试纪律,清理科场积弊,赢得了“公明勤慎”的声誉。当年底,江西巡抚先福在例行奏闻中称赞王鼎:“关防严密,去取公明,士论均皆翕服。”不久,王鼎即受命转任为礼部左侍郎。

道光五年(1825)6月16日,王鼎以左都御史衔在军机大臣上行走。新疆张格尔再次发动叛乱,清政府令长龄等率兵讨伐,寻因连克四城。王鼎全身心投入,备办粮饷军火,设立钱局粮站,保障了平叛军队马匹的迅速征集和强力推进。道光七年(1827)9月19日,以赞画有功加太子少保衔。翌年6月30日,复命将平定回疆四十功臣及军机大臣等赏戴花翎,绘像紫光阁。道光皇帝在紫光阁的《军机大臣像赞·户部尚书王鼎》中开宗明义地称赞他为“国之大臣,先乎品行”。

此后,由于两淮盐务凋敝,官盐滞销,私盐横行,课税无以上数,国库日益空虚。王鼎又奉命赶赴两淮,负责整顿盐务。他以旧有法规为基础,另外拟定了十五条盐务章程。在降低官盐贩运成本的情况下,大大打击了私人盐贩,保证了盐商利益,也确保了朝廷的税收进项。在他的努力下,两淮盐务有了转机,道光皇帝因此对这位肱股之臣更加青睐了。

道光二十一年(1841),河南祥符(今河南开封)黄河大决口,洪流直冲开封省垣,还淹没河南东部和江苏、安徽北部广大地区。朝廷急忙派钦差王鼎前往河南治水。当时,已经74岁高龄的老臣不敢有丝毫怠慢,立即带着几名仆从兵丁赴抗洪救灾一线。一路的风吹雨淋自不必说,而他急于救百姓于水火,以致强忍背部疮疾之痛。待他刚抵达黄河北岸,十几位面色恓惶、衣衫褴褛的老者望见之后立即聚拢而来,问之皆称附近难民。王鼎赶紧下车,招呼诸多老者到跟前,席地而坐,一一温言抚慰询问。老人们跪在地上将河堤决口到洪水漫城,再到省城受御之坚、百姓凄惨之状,向他详细倾诉。王鼎听后不由得老泪纵横。自幼生活穷困的他知道老人说这些话句句都是实情,知道灾情十分严重。于是,他决定紧急治水的同时,也要治人。在迅速查实当地官员贪腐风靡之后,他接连上奏皇帝,严惩河臣文冲等一干大臣的不职之罪。在奏章中,他提及自己的病情:“日夜奔走两坝,督率员弁兵夫办理工程,冬至前忽得迷心之症,发定无时……现在步履涩滞,心神恍惚。”即便如此,他依然亲赴河道,与河工们一起吃住都在工地,日夜赶工,即使到了除夕也没有辍工……因为黄河河道在“悬河”上,堵河险情频出。首席军机大臣穆彰阿利用分管工部之便,在治理黄河工地出现险情时,先给王鼎处分。王鼎背着“处分”与“戴罪之身”的林则徐依然致力于黄河的堵口。道光二十二年(1842)3月9日,黄河决口在王鼎、林则徐等人历经艰难之后终于合龙。

就在王鼎赴河南抗洪期间,英国侵略军先后进攻广州、厦门、香港、台湾等地,与清廷签订的《广州协议》等一系列不平等条约业已生效。其时,林则徐因抗战获罪仍然被遣戌新疆伊犁,由于王鼎极力赞成林则徐禁烟、抗战,且对忘年之交林则徐的不幸遭遇深表同情,他便以林则徐熟悉河工情形为由,上疏奏留林则徐襄助河工,治河竣工后,又奏请任林则徐为河督……

面对外敌入侵、国事颓废的现状,王鼎在黄河决口合龙之后急忙赶回京师,不顾年迈多病,向道光皇帝极力诤谏,痛陈割让香港、签订协议对国家民族的长久危害,怒斥妥协派首领、首席军机大臣穆彰阿为当代秦桧、严嵩,希望能唤醒皇帝及一众中枢大臣的心头热血,抗击英军,保卫国土。但王鼎的劝谏以及对主张议和者的痛斥引起了道光皇帝的不悦。时英帝国侵略者二次海上北犯,道光皇帝怕得罪洋人,仍坚持将林则徐发往新疆。王鼎一看回天无力,只好将林则徐送到黄河岸边,师生二人涕泣为别。

自幼熟读圣贤书,以“修身齐家治国平天下”为己任的王鼎,在廷谏、哭谏均告失败,救国无路的情况下,决心效法春秋时期卫国大夫史鱼“死以尸谏”,以回天听。道光二十二年(1842)6月8日深夜,他怀揣“条约不可轻许,恶例不可轻开,穆不可任,林不可弃也!”的遗疏自缢于圆明园,为反对割让香港、签订不平等条约献出了生命。可惜的是,据说因为权臣作祟,王鼎那道欲以血醒君的遗疏被人换掉,他的死亡被掩饰为“暴亡”,道光皇帝当时并不知有尸谏之事。王鼎死后81天,丧权辱国的《南京条约》签订,香港从此脱离祖国怀抱长达百余年之久。

据冯桂芬在《光禄大夫东阁大学士文恪公墓志铭》中记述:“既贵不改寒素,奉入所余,辄以瞻亲友。薨之日,廪无余粟,椸无新衣。”这段话读来不由令人眼涩心酸。在那个等级制度森严、官员腐败积已成习的大清王朝,荣为堂堂朝廷一品大员的王鼎在薨逝之际竟无新衣入殓,其清廉守贫程度,让人感觉实在不可思议。

当林则徐听到王鼎尸谏的消息之后悲痛万分,写下《哭故相王文恪公》诗两首,赞王鼎“伤心知己千行泪,洒向平沙大幕风”。1845年,林则徐被召还北京时,特到蒲城,拜望了王鼎故居,并到王氏的坟茔祭奠了王鼎。1864年,林则徐担任陕西巡抚时,还为王鼎守心丧三个月。王鼎纪念馆里刻有一幅对联:“爱民深似海,生达仁,死成仁,宁抛性命违王命;遗字重如山,林兴国,穆误国,不屑功名得鼎名。”这副对联可谓是王鼎一生的真实写照,也是对王鼎的中肯评价。

王鼎当年的尸谏虽然没有达到保住林则徐、保住香港之目的,或许在当今某些人的眼里他是迂腐愚忠,但他不畏权贵、刚直不阿、以身殉道的浩然正气,将个人生命与民族大义和国家命运相连,这也正是中国儒家文化之精神所在,是关中儒者群体中的典范,永远值得后人敬仰和缅怀!

编辑/山水木

原载《三秦文化研究》2024.04期

编辑: 王璐

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870