西安碑林:墨香中的历史

2025-06-26 10:49:03 来源:三秦文化研究会

文/刘绍义

西安碑林区与新城区、莲湖区一起构成了西安市中心城区,它横跨明城墙,城内城外都有它的子民,关键是它的“碑林”,不但属于西安,属于陕西,还属于全中国,属于全世界,因为这座中国金石宝库——西安碑林博物馆,早就被誉为“世界上独一无二的博物馆”了。所以去西安不能不去碑林,不去碑林,那就枉作西安游了。

西安碑林

我已经是第五次游碑林了,说句不怕见笑的话,三十年前第一次去碑林时,我还不知道碑林有那么多年的历史,怎样都想不到它早在唐宋时期就已经存在,而且从崇宁二年(1103)迁到这里后,就一直没有再迁移过,掐指算来,已经有近千年的历史了。

记得第一次来时,见到《怀仁集王圣教序》碑,怎么也想不通,这套宋初由修德坊宏福寺旧址移入文庙的行书碑石,碑文内容是唐太宗为曾去西天取经的玄奘和尚撰写的,字是大书法家王羲之的手笔。这就让人纳闷了,别说是李世民了,就是从唐朝开国的618年算起,也比王羲之去世时晚了二百多年,唐太宗的文章怎么能由王羲之挥毫抄录镌刻于此呢?一打听才知道,原来这里面还有一段不大不小的故事哩。

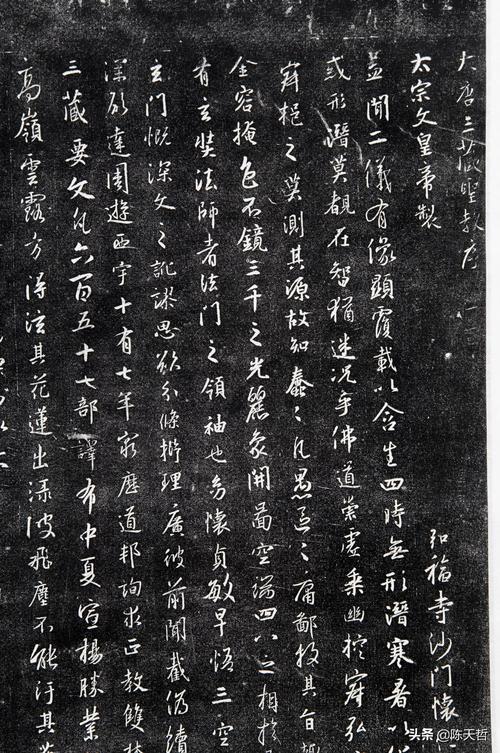

《怀仁集王圣教序》碑拓片

这都是刻字建碑的住持怀仁和尚的功劳。怀仁和尚崇敬玄奘,也喜欢王羲之的书法,更以唐太宗亲自撰写的碑文为荣,于是,他征得各方同意和皇上的恩准,便从王羲之以前留下来的书法墨迹中集字,凑成了这块《圣教序》碑,所以此碑又称《怀仁集王圣教序》碑。

虽然是集字,毕竟是王羲之的笔迹,出于对名人的崇拜,这样的事情当然无可厚非,这总比河北秦皇岛上“天下第一关”的匾额是王羲之写的,要尊重历史尊重事实得多。也许当年写此匾额的明代成化进士萧显的字写得太好、太漂亮、太像王羲之的字了,弄得抗战时期的侵华日军差一点把它偷走,要不是当地老百姓极力保护,说不定这块匾额早跑到东京的博物馆里去了。

我们知道,今日的山海关并不在秦代修建的长城上,它是明代在那里设立卫所之后才建的,明代修建的城楼,怎么会由晋代的王羲之书写匾额呢?喜欢中国古代文物但又没有弄清历史真相的侵华日军,当然不明白这些,疯狂瞄上“天下第一关”的匾额,这样的事实很可能存在。就是碑林中这些碑石,在日军当年侵华时,很多都作了特殊保护,像由于右任捐藏碑林的《熹平石经残石》,抗战期间就曾移藏富平,直到1952年才由富平重新入藏西安碑林,当年就是怕侵华日军扛回家了。

现藏于中国历史博物馆的司母戊鼎

想想中国历史上,在日军侵华时,为保护祖先留下的文物不怕流血牺牲的老百姓大有人在。现藏于中国历史博物馆过去称“司母戊鼎”现在叫“后母戊鼎”的大方鼎大家都知道,它美中不足的就是有一只耳朵是假的,那是因为1939年3月,这只鼎在河南安阳侯家庄武官村的农田里被发现时,正是日本人在中国境内大肆掠夺文物的时候,当地村民为了把这只鼎能够藏起来,就想采取分割的方式把它大件化小,但仅锯了一只耳朵便费了九牛二虎之力,于是只好放弃,将鼎重新埋藏。但后来消息还是走漏了,日本人闻讯赶来,四处搜索不得后,就出价七十万伪币来收购。村民们不但没有动心的,还设计用一只小鼎将日本人哄走了,这只鼎又在泥土中睡了七年后,才于1946年6月重新出土。老百姓为保护文物与日本鬼子斗智斗勇的事迹,从此也可见一斑了。

由此看来,西安碑林近千年来能够完好无损地保存下来,并且不断发展壮大,真的难能可贵。现在的西安碑林无论从面积上说,还是从文物的数量上看,都比三十年前我第一次来时大得多,丰富得多了。其实,早在上世纪1973年6月10日周恩来总理第三次来碑林时,就曾经对陕西省委负责人说过:陕西文物很多,展室窄小,在适当的时候,新建一个博物馆。但由于种种原因,直到1991年6月,陕西历史博物馆新馆正式开放,碑林才从省博物馆中拆分成一座独立的博物馆——西安碑林博物馆。从此这座博物馆也就成了国内唯一一座以收藏、陈列和研究历史碑刻和石雕艺术品为主的专门博物馆。

如今的西安碑林博物院

说是博物馆,有时我觉得它还是一座图书馆,想想看,哪块碑石不是一部博大精深的书?它记载的史实,是很多纸质书、电子书都查不到的,这也是很多中外名人诸如邓小平、叶剑英、陈毅、聂荣臻、彭真、习仲勋以及蒙哥马利、胡志明、希思、卡特、密特朗、基辛格、大平正芳、中曾根康弘、明仁天皇、李光耀等留下足迹的主要原因。

编辑/游铭

原载《三秦文化研究》2025.02期

编辑: 王璐

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870