李宗仁在汉中行营

2025-04-28 09:53:57 来源:三秦文化研究会

文/郭松林

陕西汉中,地处汉江上游,在地理学上,称汉中为秦巴山地,即横贯在秦岭和巴山之间的山间谷地。北边的秦岭和南边的巴山犹如两扇巨大的屏障,挡住了汉中通往外地的路径。古人为了穿越大山,开凿数条栈道,汉中向西可抵达巴蜀,向北可通往关中,向东可直下江汉。汉中得秦岭巴山庇护,森林茂密,气候温和,河网纵横,良田沃土,物产丰腴,是朝代更替百姓躲避战乱的世外桃源。汉中因其军事上的重要位置,历史上兵戎不断。秦惠王挥师西进,出兵伐蜀;刘邦封王汉中,夺得天下;诸葛亮屯兵于此,五次北伐。抗战爆发后,汉中成为中国军民抗击日寇的后方,不仅京津一带高等院校纷纷内迁汉中,组建西北联合大学,坚持办学,故宫文物国宝也辗转南迁,在此存放近一年。

汉中是中国抗战的兵员集中和训练基地,在河南洛阳的中央军校第一分校和山西阎锡山的兵工厂相继迁到汉中。汉中还是重要的军事后勤集结地,四川运往前线的军粮、兵员都在汉中集中分流。1937年11月,国民政府迁都重庆后,汉中作为其重要屏障和西南及西北的连接点,更显示出其极端重要性。

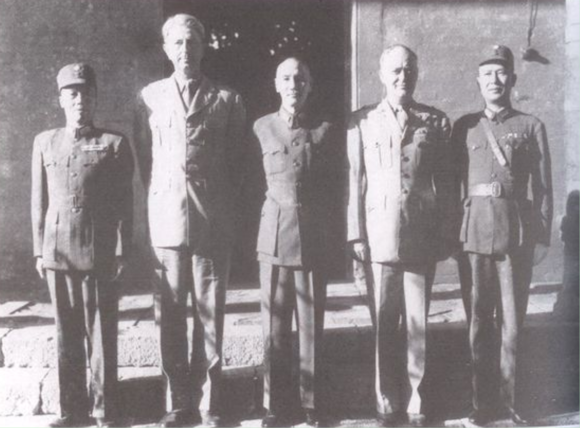

蒋介石视察汉中合影

李宗仁出任的汉中行营,是蒋介石专为其量身定做的。汉中行营名义上代替军委会指挥其管辖第一、第五、第十战区党政军要务,指挥华中、西北等地对日作战。但各战区历来由军委会直接指挥,汉中行营设立后并无变更,只是各战区向军委会的报告亦送一副本给汉中行营。至于行政和党务,李宗仁根本无法染指,汉中行营无非是例行“备查”“照转”而已。

李宗仁喜与知识分子为友。以他与历史学家萧一山在汉中的交往为例。萧一山,江苏徐州人。自幼聪慧好学,19岁时由山西大学预科考入北京大学,受学于梁启超,立志为中国史学开拓新境界。课余埋首著作,两年时间,在完成学业的同时,撰成《清代通史》上卷两册,文笔流畅,史料详备,治史严谨,一经出版,即引起史学界关注。毕业后任教清华大学,与恩师梁启超朝夕共处,锐志向学,专治清史。李宗仁调任汉中行营主任时,萧一山正执教西北联大,李宗仁与其在城固校园结识,竟是一见如故。此后,李宗仁经常邀萧一山去汉中官邸长谈(西北联大距汉中40华里),品茗饮酒,结为好友。抗战胜利后,李宗仁出任北平行辕主任,特邀萧一山出任北平行辕秘书长,兼代华北文法学院董事长。此乃李宗仁欲借重萧一山声望及与学术界的深厚关系,谋求与北方上层文化人士的联系,从而取得同情与支持。这也是李宗仁后来竞选民国副总统下的一手妙棋。萧一山欣然应承,后由汉中携眷飞抵北平,参与筹组北平行辕的成立。同时,他还力荐陕人王捷三(曾任陕西教育厅长)出任行辕政务处长兼北平华北文法学院院长,荐西大教授王文萱、蓝文澄出任北平行辕参议。李宗仁都一一照准。抗战胜利后,在协助西北联大所属北平院校回迁北平,萧一山起到重要作用。

汉中行营建立后,地方告状者不少。李宗仁遂召集陕南各县军政首长会议,说:“我是以战区工作为主的,对地方军政事宜不想过问。但民众呈诉我处的,又不能推拒,只得批给你等有关部门,希你们尽力公办,并报呈销案。”李宗仁还在行营大门外设批示栏,凡有诉状,感觉有冤情的,皆迅即批示公布,对地方推诿懈怠起到一定震慑作用。此举也得到民众欢迎,每天都有不少人到行营门口看李长官有无新的批示。

李宗仁热心教育,还经常到各中小学视察。他发现驻汉部队管束不力,一些军人常到学校滋事捣乱,便下令严厉查办,还手书告示于大红纸上,贴在各学校门口:“教育重地,严禁骚扰,一经发现,严惩不贷。”并安排战区宪兵执勤查究,抓了几个寻衅滋事的士兵。从此,各校秩序井然。

设在汉中城西凹口寺的西北儿童教养院,是西北地区最大的收容抗日烈士遗孤和沦陷区难童的场所,直属国民政府赈济委员会,后归国民政府社会部,由北伐名将智澄先生出任院长,办学高峰期收容14岁下儿童3000余名。由于规模扩大,办校经费捉襟见肘。李宗仁夫人郭德洁多次到教养院看望难童,代表李宗仁捐助菜金和教学用具。此举影响到一些官场和工商界人士,纷纷解囊相助,传为佳话。

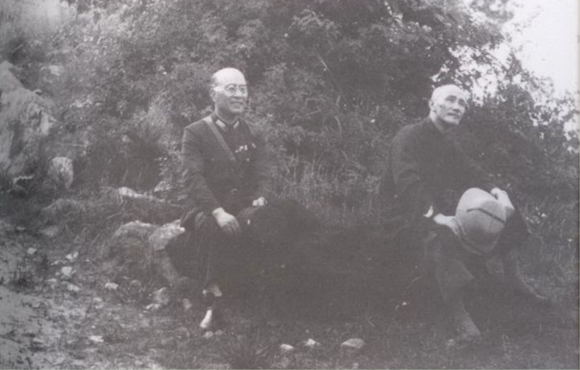

蒋介石在留坝

1945年8月10日,从汉中机场的美国飞虎队传来一个振奋人心的消息:日本御前会议决定接受波茨坦公告,并通过瑞典、瑞士两中立国,照会中、苏、美、英四国,乞求无条件投降。汉中市民得知后,皆喜形于色,锣鼓喧天,市面商店都纷纷挂起青天白日旗。入夜灯火阑珊,爆竹声彻夜不绝。一个宁静的汉中市,顿时沉浸于狂欢的氛围中。李宗仁也在官邸摆了两桌酒席庆贺抗战胜利,饭后,还趁兴举办家庭舞会。

为了在战后为桂系谋求更大利益,当晚,李宗仁把参谋长王鸿韶、顾问石颖、黄雪邨留下来商量。李宗仁说:“战后行营和战区都要裁撤,我们回广西吗?拳头大的地方施展不开。”最后拟定了以退为进的策略。李宗仁命他们起草了给蒋介石的电报。主要内容有四条:一是祝贺委员长“领导抗战”胜利;二是表示追随蒋完成北伐统一大业,兹又赢得抗战胜利,奠定国家民族复兴之宏基;三是八年来坐镇前方,身心交惫,请求予以名义出国考察,藉资休养;四是重视战后中共问题,虽然严重,但若善为筹处定可弭于无形。李宗仁强调,这第四点才是重点,只要中共存在,蒋介石就要考虑我的安排。

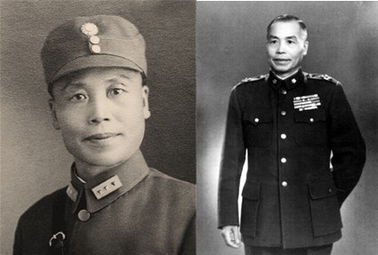

李宗仁将军

果然,蒋介石接到李宗仁的电报之后,即在一个晚上亲自和李宗仁通了电话,对李极尽安慰怀柔。8月底的一个晚上,白崇禧在重庆打来电话告诉李宗仁,中央正考虑要李到华北去。过了两天,蒋介石果然以电话告诉李宗仁,中央打算发表李宗仁任北平行辕主任,征求其意见,有这等好事,李当然表示“唯命是从”。过了几天,李宗仁就正式接到军委会发表他担任北平行辕主任的命令。这显然是一次重要任用。由一个偏僻的汉中小城,一跃而到“故都”北平,无论从任何方面说,都不知优越多少倍。这个消息一公布,不仅李宗仁本人感到欢欣鼓舞,就是当时所有汉中行营的官兵也都额首称庆。

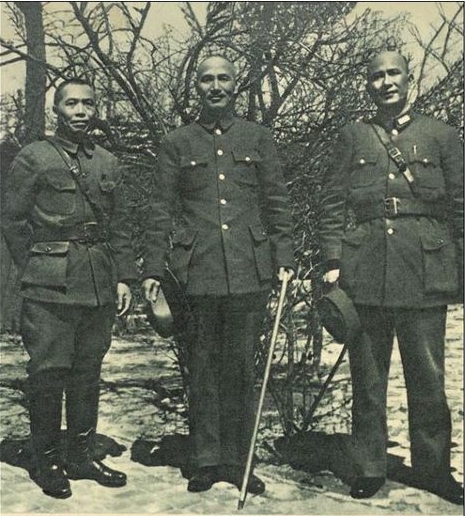

蒋介石、李宗仁、白崇禧合影

抗战爆发后,在洛阳的中央军校第一分校奉命撤至汉中办学。抗战胜利后,滞留在汉中一批编余军官。李宗仁为加强桂系力量,以汉中行营名义招收编余军官,共收编300余人,成立了军官大队。某日,李宗仁收到军官队某军官一书云:“一朝胜利,两袖清风,三餐不饱,四海飘零,五内如焚,六亲无靠,七七奋战,八载辛劳,九死余生,十分凄惨。”借此表示对生活处境的不满。李宗仁派人调查属实,当即在周会上告知军需官,每月一日、十五日分两次按时发饷,不得误期,并说:“如有特殊困难者,可另上报解决。”军官们的生活得以改善,无不对李长官感恩戴德。李宗仁赴北平前,本想带走这支军官队为其所用,但早为蒋介石所知,视兵权如命的蒋介石岂容李宗仁染指,不准带去,只好将这支军官大队留交宝鸡军官总队。

10月26日,李宗仁率参谋长甘沛泽、主任秘书黄雪村等由汉中机场乘坐“美龄”号飞北平赴任。“美龄”号本是蒋介石的专机,蒋临时拨李使用,并派6架战机护航,算是给足李宗仁的面子。李宗仁在汉中之所以延宕到10月底才到北平赴任,也有一段原委。生性多疑的蒋介石始终对李宗仁不放心,为了削弱北平行辕的实权,在发表成立北平行辕并李宗仁任主任的同时,也发表孙连仲任第十一战区司令长官兼河北省政府主席,省府设在保定,长官部设在北平。名义上,北平行辕辖五省三市,但李宗仁哪个省市也管不了。北平的军政指挥实权,落在了第十一战区司令长官孙连仲手里。山东方面:王耀武任第二绥靖区司令兼省主席,直接对中央负责。山西方面:土皇帝阎锡山的绥署早就是独立门户;绥远第十二战区司令傅作义,也自有一套炉灶;热河省主席刘多荃在防区上又和东北行辕扯不清关系。北平行辕事实上就成为空架子。李宗仁没有多大的实权,甚至连发给属下20支步枪也做不了主,北平大小事都有孙连仲说了算。最使李宗仁感到面子难堪的是,蒋介石把北平日军受降大典交由孙连仲主持。受降典礼把北平行辕主任排斥在外,对于抗日名将李宗仁来说,是他就任北平行辕主任后最窝心的事,在其后来的《李宗仁回忆录》里,还专门谈到当时的沮丧心情。李宗仁若在北平,既不能不参加,又不便作为一个观礼人出席,那只好等待受降大典过去以后再到北平来。受降典礼是1945年10月10日在故宫太和殿前举行的,典礼后半个月,李宗仁才姗姗来到北平,这就是他迟来北平的原因。

李宗仁在汉中行营七个多月时间,就此画上句号。

编辑/木子

原载《三秦文化研究》2025.01期

编辑: 王璐

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870